睡眠時無呼吸症候群とは?

あなたやご家族の中に「睡眠」のことでお悩みの方はいらっしゃいませんか?

睡眠中に「鼾(いびき)がひどい」「呼吸が止まっている」と言われる。

夜中に苦しくて目が覚める、日中に強い眠気やダルさを感じる…

そんな症状に心当たりのある方はもしかしたら「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」かもしれません。睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、高血圧や肥満などさまざまな生活習慣病を引き起こす可能性があります。

睡眠時無呼吸症候群とはどういう病気ですか?

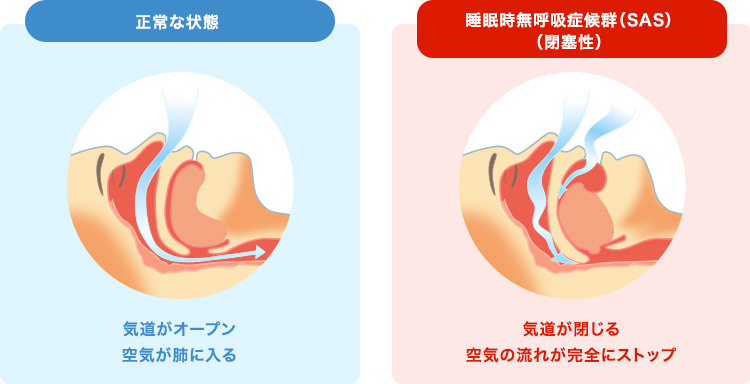

睡眠時無呼吸症候群とは、その名の通り睡眠中に呼吸が止まってしまったり、浅くなってしまったりすることで、日常生活や体に様々な悪影響を及ぼす病気で、SAS(Sleep Apnea Syndrome)とも呼ばれています。

SASの重症度は睡眠検査で求めたAHI(Apnea Hypopnea Index)無呼吸低呼吸指数で表し、1時間あたりの無呼吸低呼吸の回数が5回以上15回未満=軽症、15回以上30回未満=中等症、30回以上=重症とされています。

どのような症状がでるのですか?

下図は睡眠時無呼吸症候群によく見られる症状です。このような症状で困ったときは重大な病気が隠れていることもあるので注意が必要です。

どんな人がなりやすいのですか?

睡眠時無呼吸症候群の原因の1つは、肥満により首回りやあご、気道内部などに脂肪がたまり、空気が通る気道を圧迫してしまうというものです。睡眠時無呼吸症候群のほとんどはこれが原因で発生します。他にも扁桃が肥大している、あごが小さい、アレルギーなどで鼻が詰まりやすいなど空気の通り道のどこかで空気の通りが悪くなっている場合や、アルコールの摂取や加齢による筋肉の緩みでのどが塞がりやすくなる等が考えられます。

ほうっておくとどうなりますか?

SASによる睡眠中の低酸素状態や日中の眠気などのストレスは、肥満、高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病と密接な関係があり、様々な合併症を引き起こす可能性が高いと報告されています。合併症は多岐にわたり、高血圧、不整脈、虚血性心疾患、心不全、脳卒中、夜間突然死、糖尿病、うつ、認知症、EDなどが代表的なものとして上げられます。米国の調査では、健常人と比べSAS患者さんでは高血圧は2倍、虚血性心疾患は3倍、脳卒中は4倍、糖尿病は1.5倍発症する可能性が高いと報告されています。また、高血圧の約30%、糖尿病の26−38%にSASが合併すると言われています。高血圧や糖尿病患者さんでSASを疑う症状がある場合はかかりつけ医に相談しましょう。

どうやって診断するのですか?

自覚症状などでSASが疑われた場合、まず自宅で簡易モニター検査を行います。簡易モニター検査は1)鼻につける気流センサー、2)呼吸による胸の動きを調べるため胸に巻き付ける呼吸ベルト、3)血中酸素濃度を測定するため指につけるパルスオキシメーターのみで、無呼吸低呼吸を判定します。1時間あたりの無呼吸低呼吸数(AHI)が40回以上あり、自覚症状があればSASと診断し治療を開始します。自覚症状がない場合やAHIが40以下の場合は更に精密な睡眠ポリグラブ検査(PSG)を実施します。PSGでは簡易検査の検査項目に加えて睡眠の深さと質を測るために、脳波・眼球運動・おとがい筋の筋電図などを記録します。この結果AHIが5以上でSASと診断され、自覚症状の有無やAHIの重症度によって治療方針が決定されます。PSG検査には、入院して実施するアテンドPSGと、自宅で実施する非アテンドPSGがあります。アテンドPSG検査は、入院する必要がありますが、検査中にトラブルがあっても医師が迅速に対応できること、CPAP導入も連続でできることが利点です。非アテンドPSGは入院の時間が取れない方に最適な検査です。最近ではスマートウオッチにSASの兆候を通知するプログラムが入っている場合がありますが、現状では簡易モニター検査やPSG検査を代替するものではありません。

当院で実施できる検査

どのような治療がありますか?

CPAP 治療、OA 療法、減量、睡眠時の体位、鼻・咽頭での気道開存(口蓋扁桃、アデノイド摘出 など)手術などがあります。

1. CPAP治療

中等度から重症のSASに用いられるCPAP治療は睡眠時にマスクを着用し、専用の器械で常時空気を送り込み圧力をかけることで上気道の閉塞を防ぐ呼吸療法で、睡眠の質の向上と生活習慣病などの合併症の予防に大きな効果があります。高血圧の方はCPAP治療により血圧が下がる効果がみられ,特に治療抵抗性高血圧での降圧効果が期待できます。また、心血管疾患のリスクを減らす効果が期待でき、脳梗塞、心筋梗塞になられた方の再発予防効果も期待できます。

2. OA療法

OA (oral appliance口腔内装置)は医療で用いられるマウスピースの一種で、SASの場合は寝ているとき下顎が後ろに下がって気道が狭くなることを防ぐように設計された装置です。CPAP治療の適応とならない軽〜中等症のSAS、あるいはCPAPが使用できない方でOA使用によりCPAPと同様に生活の質の改善が期待でき、一部の心血管疾患危険因子も改善すると言われています。副作用については唾液分泌異常,歯や顎関節の痛みや違和感などがあります。これらの症状は一般に一時的なものであり、時間経過とともに消失することが多いですが、長期的副作用としては、歯の移動とそれに伴う噛み合わせの異常がり、放置するともとに戻らない場合もあるので定期的な歯科受診が必要です。

3. 減量

肥満は、SASの最も重要なリスクです。減量することで気道の閉塞が軽減し、無呼吸が軽減します。SASに対する減量療法には食事と運動療法がありますが、運動療法は、ウオーキングなどの有酸素運動だけでなく筋力トレーニング(レジスタンストレーニング)を併用することが効果的と言われています。

4. 睡眠時の体位

SASの約半数の患者では、睡眠中の体位が仰臥位のときに無呼吸が悪化し、逆に側臥位や半座位では無呼吸が軽減することがわかっています。補助的な治療法ですが、そのような方に対しては睡眠中に仰臥位以外の体位を維持する体位療法は無呼吸の改善に効果があるといわれています。

軽症な方やCPAP治療の導入および維持が困難な方においては効果が期待できます。

5. 耳鼻咽喉科的手術

CPAP、OA が使用できない方で、扁桃肥大やアデノイドなど手術で無呼吸の改善が期待される場合、さらに手術による効果が手術による副作用を上回ると考えられる場合に耳鼻科手術をする場合があります。